Contributo per il seminario promosso dal Bin Italia presso la Provincia di Roma il 20 marzo 2009 “Dalla commissione Onofri alla commissione Carniti: la necessaria riforma del welfare italiano e l’introduzione di un reddito garantito”

In questo saggio vengono ripercorsi sinteticamente i risultati della Commissione interistituzionale di indagine sul lavoro, presieduta da Pierre Carniti, che ha presentato i suoi risultati il 2 febbraio 2009 presso la Camera dei Deputati. Dopo un’efficace disamina delle condizioni del nostro mercato del lavoro, nell’ultimo capitolo viene posta l’attenzione sulla atavica inefficienza del nostro sistema di ammortizzatori sociali e ne viene auspicata una radicale riforma.

“Il lavoro non mi piace – non piace a nessuno – ma mi piace quello che c’è nel lavoro: la possibilità di trovare se stessi. La propria realtà – per se stesso, non per gli altri – ciò che nessun altro potrà mai conoscere”

Conrad, Cuore di tenebra

1 – Lavorare per vivere, vivere per lavorare.

La nostra civilizzazione è dominata (per alcuni addirittura ossessionata) dall’idea del cambiamento. I media ci hanno reso ipersensibili al mutamento. Sia valutato in una prospettiva ottimista, quando cioè ha a che fare con l’idea di progresso, che pessimista, quando invece comporta la perdita di certezze. Per questo la ridefinizione del ruolo del lavoro nel vissuto delle persone e nella società attuale è uno degli argomenti più dibattuti nei discorsi pubblici, in quelli privati, nelle analisi svolte dagli scienziati sociali.

Non è sempre stato così. Per molti secoli, nella storia dell’umanità, il rilievo dato al lavoro non ha avuto il peso che oggi gli viene attribuito. Basti pensare alle società umane delle origini che non si sentivano pienamente sottomesse al problema della scarsità materiale. Tant’è vero che per diversi secoli non si sono poste la questione di accumulare cose utili. Al contrario, esse si ritenevano affrancate dal “limite dell’utile”. Fino a tendere alla dilapidazione simbolica della ricchezza, per manifestare lo scarto dalle necessità materiali ed anche il rifiuto di piegarvisi. Nelle società delle origini il primato gerarchico della cultura sulla natura si cumula, quindi, con il primato accordato all’inutile sull’utile. Questo non dipende solamente dal fatto che si “lavora” poco, se per lavoro si intende l’insieme delle attività necessarie alla riproduzione della vita materiale. Il fatto è che si rifiuta deliberatamente di andare al di là del tempo indispensabile di lavoro, perché giudicato non essenziale nella sfera delle cose considerate obbligatorie all’esistenza. Assumendo il punto di vista delle comunità primitive si potrebbe dire che il “lavorare” non è affatto una originaria necessità naturale. O, paradossalmente, che lo è troppo. Nel senso che il lavoro si colloca più sul versante della natura che su quello della cultura. Per questo motivo il suo ruolo nelle prime comunità era ridotto allo stretto necessario, in funzione della sola sopravvivenza.

Sappiamo che questa concezione è durata molto a lungo. Essa trova conferma nelle analisi di Hannah Arendt sulla percezione del lavoro nelle società dell’antica Grecia, dove il lavoro veniva in genere riservato agli schiavi per consentire ai cittadini liberi di privilegiare l’azione. In particolare, la capacità di intraprendere in comune avventure degne di restare nella memoria degli uomini.

In Europa, fino all’arrivo dei tempi moderni ed alla nascita del capitalismo industriale, la convinzione diffusa è che il lavoro comporti una condizione avvilente e che perciò non si può essere pienamente uomo libero se, in una certa misura, non si è in grado di potervisi sottrarre. Non a caso la società medioevale è sostanzialmente suddivisa in oratores, bellatores, laboratores. Non mancano tuttavia approcci diversi. Basti pensare alla regola benedettina dell’ora et labora, o alla considerazione sociale riservata alle “arti liberali”, ai mercanti, ai banchieri, ecc.

Ma è solo la modernità che fa del “lavoro utile” il caposaldo di tutte le virtù. Sicché, nella società moderna essere senza lavoro o rischiare di perderlo determina non solo una condizione economica e sociale penosa, ma anche una esclusione, una perdita di identità personale, familiare, sociale. Intendiamoci: nel nostro tempo essere disoccupati, essere senza lavoro, non significa necessariamente non far nulla o morire di fame, come capitava alle generazioni che ci hanno preceduto. Comporta sempre però un affievolimento dell’appartenenza alla comunità, un indebolimento dei diritti di cittadinanza. Così che, mentre in tutta la fase preindustriale il lavoro era considerato una condizione avvilente, oggi lo è diventata la mancanza di lavoro. La disoccupazione e l’insicurezza per il lavoro sono divenuti perciò i problemi cruciali del nostro tempo. Problemi che le profonde trasformazioni del contesto sociale e produttivo accumulate negli ultimi decenni hanno reso sempre più acuti.

L’intreccio tra cambiamenti nelle dinamiche della popolazione e modificazione del lavoro è il processo che, probabilmente più di ogni altro, esprime le novità dell’ultimo quarto di secolo. Novità che investono il presente e si proiettano nel futuro. All’inizio del nuovo millennio la società italiana è caratterizzata dalla scarsità di risorse umane. Le generazioni di giovani che entrano nell’età attiva e nel mercato del lavoro hanno raggiunto, in questi anni, il minimo storico. Si tratta del punto di arrivo di un ciclo di mutamento delle dinamiche demografiche che ha assunto una notevole velocità negli ultimi decenni. Il cambiamento non riguarda solo l’aspetto quantitativo delle risorse umane, ma anche quello strutturale, demografico e sociale. La durata della vita è aumentata assieme al grado di salute. Le strutture familiari sono profondamente cambiate con una diminuzione del carico dei figli ed un parallelo aumento degli anziani. I vincoli matrimoniali si sono indeboliti. Le possibilità di muoversi sul territorio sono notevolmente cresciute, mentre la mobilità residenziale è rimasta relativamente bassa. La “scarsità” di risorse umane ha prodotto una forte crescita dell’immigrazione, la cui alta mobilità tende a compensare la scarsa mobilità dei nativi. Questi mutamenti strutturali non sono specifici dell’Italia, ma si estendono a gran parte delle società sviluppate. Tuttavia in Italia hanno assunto una rilevanza ed una incidenza maggiore che non negli altri paesi europei. Essi hanno pertanto effetti sulla quantità, la qualità, la mobilità, la durata del lavoro, più rilevanti che altrove.

In sostanza, i cambiamenti demografici che si sono registrati e la loro tendenza a proiettarsi nel futuro sono indicativi di novità profonde. Il prolungamento della durata della vita, il rallentamento delle nascite, la trasformazione dell’Italia da paese di emigrazione a paese di immigrazione, la diversa struttura della famiglia, la ripresa delle migrazioni interne dal Sud al Centro-Nord, sono tutti fatti che cumulandosi con altri eventi, come la terziarizzazione del sistema produttivo, le innovazioni tecniche ed organizzative, la diffusione di un benessere sconosciuto alle generazioni precedenti, spiegano molti dei cambiamenti relativi al lavoro. Naturalmente sia la quantità che il tipo di lavori che si offrono e si domandano hanno una qualche correlazione con i processi evolutivi della popolazione. Lavoro dei giovani, delle donne, degli anziani, degli immigrati, accordo e contrapposizione tra lavoro ed esigenze familiari, sono tutti importanti capitoli della “grande trasformazione” con la quale siamo alle prese.

A tutto questo si aggiunge la crescente dimensione internazionale dell’economia e degli scambi. Si tratta di un fenomeno antico, ma che oggi si presenta con caratteristiche nuove per almeno tre motivi principali: un capitalismo finanziario, mobilissimo ed insofferente di regole, al punto di provocare una crisi economica gravissima da cui non si capisce ancora come si farà ad uscirne; l’apporto delle tecnologie informatiche e della comunicazione, che hanno eliminato il problema delle distanze e dei fusi orari e consentono di operare in tempo reale; l’irrompere sulla scena di nuovi paesi come la Cina, l’India, il Brasile, che rappresentano più di un terzo della popolazione mondiale.

Il lavoro è estremamente sensibile a queste modificazioni e cerca, non senza fatica, gli adattamenti possibili. Soffrendo soprattutto la crescente imprevedibilità ed insicurezza. Anche perché la prima evidente conseguenza dei cambiamenti in atto è l’erosione dei sistemi di tutela che erano stati faticosamente costruiti nel corso del secolo scorso e che ora tendono ad essere indeboliti nella loro capacità di tenuta. La conclusione è che, negli ultimi anni, i problemi del lavoro si sono fatti più complicati e le sfide per cercare di risolverli più impegnative.

2 – Precari o flessibili?

Nel dibattito pubblico intorno al problema del lavoro si confrontano due concezioni, che fondamentalmente esprimono due diversi immaginari. E, come capita spesso quando prevale l’immaginazione, il rapporto con la realtà quotidiana tende a diventare piuttosto evanescente.

La prima di queste due forme si fonda sull’assunto che in passato il lavoro era sicuro e stabile; oggi è invece incerto, mal pagato e precario; domani rischia di essere ulteriormente esposto a forme intollerabili di arbitrio, con sempre più pesanti effetti sociali e persino sulla tenuta democratica. Conseguenza ovvia è che occorre battersi per scongiurare questa deriva. La seconda forma scommette invece sul fatto che il lavoro del futuro sarà più indipendente, più libero, più creativo, mentre quello attuale è sopratutto subordinato, alienante e privo di interesse. Nasce da questa “vulgata” il proposito di liberare il più possibile gli individui dalle costrizioni giuridiche e dai vincoli normativi, nel tempo, divenuti asfissianti. L’obiettivo annunciato è quello di affrancare gli individui dalla costrizione delle burocrazie, delle regole e degli statuti.

Rispetto a questi due “immaginari” la prima cosa da rilevare è che si tratta appunto di immaginari. Hanno quindi ben poco a che fare con la realtà, perché in effetti si tratta di due stereotipi.

Intendiamoci bene. L’aumento di quelli che gli uni chiamano lavoro “precario” e gli altri invece preferiscono definire lavoro “flessibile”, costituisce un indiscutibile dato di fatto. Per poterne discutere è però opportuno sgombrare subito il campo da una disputa semantica assolutamente inutile e che serve soltanto a distogliere l’attenzione dai termini veri del problema. Dunque, precari o flessibili? La risposta a questa domanda ne implica un’altra. Coloro che svolgono lavori a tempo determinato o occasionali, comunque atipici, lo fanno per propria autonoma scelta? O semplicemente per mancanza di alternative migliori? Sappiamo tutti che esiste un certo numero di persone che vorrebbe lavorare, ma per ragioni personali, familiari, o comunque per le circostanze della vita, lo può fare solo a particolari condizioni. Se parliamo di costoro è giusto usare il termine “flessibilità”. Se invece parliamo di quanti vorrebbero un lavoro decente, stabile ed invece devono accontentarsi di un lavoro malpagato, a tempo, o intermittente, che non consente perciò nessun serio progetto di vita, allora stiamo sicuramente parlando di “precarietà”. In sostanza, ciò che per alcuni può essere “flessibilità”, per altri diventa invece “precarietà”. Stando così le cose dobbiamo tenere presente qualche dato.

All’incirca da un paio di decenni in Italia il lavoro atipico risulta in continua crescita. Fino a raggiungere (nel 2007) il 13,1 per cento dei dipendenti. Se ai dipendenti con contratto a tempo determinato si aggiungono gli pseudo autonomi (più di 400 mila collaborazioni coordinate e continuative) ed i prestatori d’opera occasionali (altri 100 mila) arriviamo a quasi 3 milioni di persone. Il che vuol dire che un occupato su otto sta ai margini, o meglio al di fuori, delle forme di lavoro standard. Il dato, quindi, è che un lavoratore su otto è “costretto” ad accontentarsi di un lavoro atipico. Ciò che crea allarme però non sono tanto le percentuali, o le cifre assolute, ma le tendenze. Preoccupa, infatti, che la grande maggioranza dei nuovi assunti (specialmente nei settori delle comunicazioni, della ricerca, della sanità, dei servizi, della grande distribuzione) sia soggetta a contratti a termine. Preoccupa, inoltre, la durata delle “transizioni” che segnalano un progressivo allungamento dei tempi di permanenza nel lavoro temporaneo. Preoccupa, infine, l’uso distorto del contratto di apprendistato. Forma contrattuale che ha fatto registrare un aumento esponenziale a seguito: della legge Treu; della decisione della Commissione Europea relativa ai contratti di formazione e lavoro; del decreto legislativo 276 del 2003 che ha elevato il limite di età fino a 29 anni. Sotto molti punti vista l’Italia è un paese curioso. Lo è sicuramente per le soluzioni date al problema del “lavoro dei giovani”. Basti pensare che: a trent’anni si è ancora apprendisti, a quaranta si può essere “giovane imprenditore”, a cinquanta “giovane ricercatore”

Tuttavia, malgrado tutte le distorsioni, gli stravolgimenti, gli abusi, bisogna riconoscere che in Italia l’incidenza dei lavoratori a termine sul totale dei dipendenti rimane inferiore di quella della media dell’Europa a 15. Cosa se ne deve dedurre? Che i motivi di preoccupazione sono esageratamente enfatizzati? Non proprio. Soprattutto se si tengono nel debito conto almeno un paio di aspetti.

Il primo è che in Italia 9 dipendenti a termine su 10 dichiarano (Istat, Rilevazione continua sulle forze di lavoro, RCFL) di avere accettato quella forma di occupazione perché non sono riusciti a trovare di meglio. In Europa i lavoratori nella stessa condizione sono solo poco più di 3 su 10. Il secondo è che il sistema di “protezione sociale” italiano purtroppo “protegge” assai di meno rispetto a quanto avviene nella media dei paesi europei. Dove le politiche pubbliche sono orientate (anche se con risultati che in molti casi rimangono al di qua delle intenzioni) a conciliare “flessibilità” e “sicurezza”. Ma su questo aspetto si tornerà nel capitolo finale.

Se si prende in considerazione la struttura dell’impiego che si va delineando, ci si rende conto che essa assomiglia ad un carciofo. All’esterno i precari: facili da assumere ed ancora più facile disfarsene;. al centro i lavoratori stabili, a tempo indeterminato, considerati il cuore del “capitale umano” dell’azienda. I primi vanno e vengono sul mercato del lavoro, galleggiando tra un lavoretto ed una occupazione incerta. I secondi fanno parte del cuore. Ebbene, quando la congiuntura è buona e l’occupazione aumenta una parte dei primi riesce a lasciare lo strato periferico per unirsi al cuore del carciofo. Il periodo del lavoro precario è servito a testarli. Al contrario, nelle fasi di crisi economiche, di ristrutturazioni, esternalizzazioni, delocalizzazioni, assieme ai precari anche una parte del “cuore” diventa inutilizzabile. Oltre tutto con l’handicap dell’età che rende ancora più acuta la frustrazione di avere perduto (spesso per sempre) l’impiego stabile. In generale le traiettorie degli uni e degli altri si incrociano assai poco. Ad esempio, gli impiegati pubblici non hanno il medesimo destino di quelli della ristorazione o dei supermercati. Il che lascia perplessi quando si ascolta la spiegazione che l’insicurezza del lavoro sarebbe una diretta ed inevitabile conseguenza della globalizzazione.

Tornando però all’immaginario che oppone un presente sempre più dominato da un lavoro incerto, intermittente, “precario” rispetto ad un passato dove, al contrario, il lavoro risultava sostanzialmente sicuro, stabile, salta agli occhi una tendenza alla generalizzazione che non aiuta a capire le dinamiche reali. Intanto la comparazione si fonda su una ricostruzione del passato che, con quelle caratteristiche, non è mai esistito. Come sanno bene gli storici del lavoro, cinquant’anni fa (all’epoca della prima grande inchiesta parlamentare sulle condizioni di lavoro) l’occupazione era in gran parte precaria. Basti pensare all’agricoltura che assorbiva ancora la maggioranza degli occupati. Il grosso dei braccianti non aveva contratti a tempo indeterminato e spesso nemmeno a tempo determinato, ma addirittura a giornata. Tutti ricordano, quanto meno per averlo visto al cinema, la pratica incivile ed avvilente dei caporali che, con facce torve, si presentavano al mattino presto sulla piazza dei paesi del Sud e lì reclutavano i braccianti tastando loro i muscoli. Per quanto riguarda, invece, l’edilizia la durata del lavoro era prevalentemente condizionata sia dalla durata dei cantieri che dall’andamento meteorologico. Infine, nella nascente industria manifatturiera la stragrande maggioranza delle donne veniva assunta solo con contratti a tempo determinato, o stagionali nei settori dell’agroalimentare. Per di più la “flessibilità” agiva indiscriminatamente non solo in entrata ma anche in uscita. I licenziamenti non venivano fatti con i guanti. Non erano infatti richieste particolari procedure. Esisteva, come i più vecchi ricordano certamente, il licenziamento ad nutum (al cenno). Si poteva così venire licenziati per i motivi più banali: per un ritardo, per una protesta, per l’iscrizione al sindacato. Ci sono voluti anni di battaglie per conquistare il riconoscimento che i licenziamenti dovevano essere motivati da una “giusta causa”. Per arrivare, infine, allo “statuto dei diritti” dei lavoratori.

Insomma, fino a poche decine di anni fa, alla precarietà dei rapporti di lavoro a durata limitata, o addirittura limitatissima, si doveva sommare la precarietà di un gran numero di contratti a “tempo indeterminato”, che non era affatto minore rispetto a quella degli attuali contratti a “tempo determinato”. Ovviamente, in mezzo secolo il lavoro precario ha fatto registrare importanti cambiamenti. Sicuramente per quanto riguarda la sua composizione sociale. In effetti, i braccianti degli anni Cinquanta erano generalmente figli di braccianti, gli edili, di solito figli di edili, o di contadini ed operai. Tutti comunque con un grado di istruzione prevalentemente limitato alla scuola dell’obbligo. Ma nello stesso tempo anche tutti accomunati dalla speranza che il lavoro, per quanto duro ed insicuro, costituisse un tramite di mobilità sociale per sé e soprattutto per i propri figli. Oggi la composizione sociale del lavoro precario è profondamente cambiata. La permanenza in una condizione di precarietà risulta maggiore, per i collaboratori, per le donne, per i laureati. Le possibilità di passaggio ad un lavoro permanente risulta in proporzione maggiore nell’industria e nelle costruzioni (problema non piccolo, considerato che la nuova occupazione viene creata soprattutto nel settore dei servizi) e riguarda specialmente i maschi con grado di istruzione media o bassa. La questione dell’insicurezza del lavoro è passata così dalle famiglie “proletarie” di un tempo, anche alle famiglie relativamente più agiate di oggi (o di quello che potrebbe essere definito “ceto medio”), i cui figli laureati trovano crescenti difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro. Cambiamento che ha indiscutibilmente contribuito ad accendere i fari dell’opinione pubblica sul problema.

L’insieme delle considerazioni fatte non hanno naturalmente nulla in comune con l’idea di quanti sostengono che la precarietà del lavoro non sarebbe altro che una invenzione ideologica dei critici dell’attuale sistema produttivo, tenuto conto che la generazione dei nostri padri si è trovata alle prese con una situazione della occupazione sicuramente assai più precaria di quella odierna. Vogliono semplicemente segnalare che la mitizzazione del passato porta quasi sempre ad errori di valutazione. Perché (come ricorda Bassani nelle sue Storie ferraresi) “la vita sa confondere le sue tracce e tutto, del passato, può diventare materia di sogno, argomento di leggenda”.

In definitiva, volendo obiettivamente valutare i cambiamenti in atto nel mercato del lavoro italiano, si può ragionevolmente concludere che, allo stato, la precarietà è minore di quanto sostiene una certa polemica mediatica e politica, ma certamente maggiore di quanto oggettivamente serve per lo sviluppo delle attività produttive.

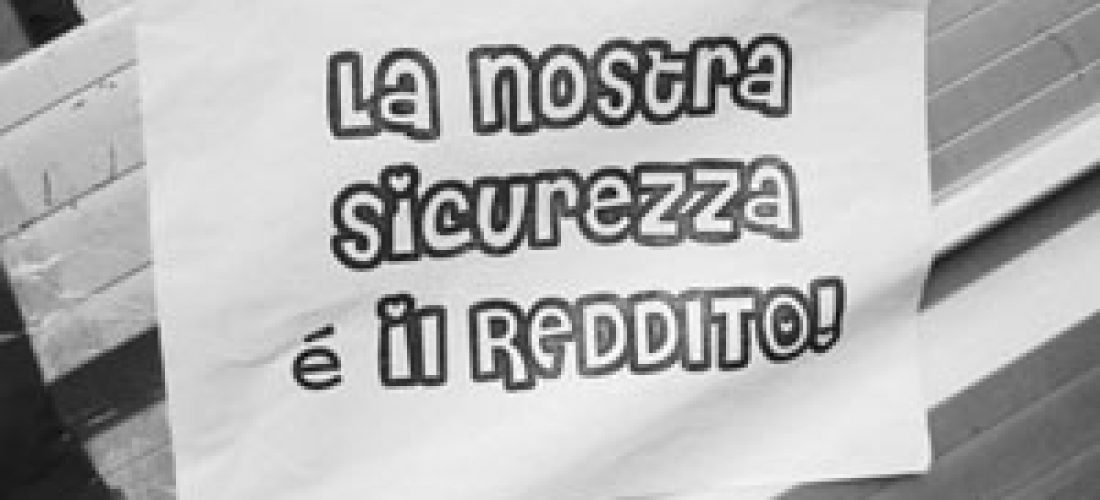

Ma, stando così le cose, come si spiega l’aspro contrasto (che in Italia si presenta persino maggiore rispetto ad altri Paesi europei) sulla questione della “precarietà”? Naturalmente le spiegazioni possono essere molte. Ma quella decisiva è che il sistema di protezione sociale italiano protegge poco. Anzi, in certi casi non protegge affatto. La conseguenza è che, malgrado il fenomeno della precarietà possa risultare, in proporzione, persino più contenuto che altrove, le conseguenze umane e sociale finiscono invece per essere assai più pesanti e gravi. Perciò per discutere seriamente il tema della “flessibilità”, si dovrebbe prima affrontare quello della “protezione sociale”.

3 – Il lavoro che cambia: un tramonto non è un’alba.

Veniamo ora al secondo tipo di immaginario, che dipinge il lavoro con i colori cangianti dell’arcobaleno. Questa visione delle cose prefigura (in curiosa simbiosi con la terminologia marxista) che alla condanna della subordinazione e della gerarchia per il lavoro seguirà ineluttabilmente (i più ottimisti ne scorgono già i segni) il regno della libertà e dell’autonomia personale. Questa concezione ottimista assume due forme. La prima si basa sulla convinzione che i giorni del lavoro salariato siano contati e che il lavoro salariato verrà presto sostituito da prestazioni di servizio rese da un lavoratore indipendente. La seconda prefigura, invece, la trasformazione del lavoro salariato: da subordinato esso diventa autonomo; dalla obbligazione dei mezzi si passa alla obbligazione dei risultati. Ciascuno sarà portato a prendere da solo le decisioni più opportune senza aspettare che sia il capo a dettargliele.

Fino a qualche tempo fa, secondo la letteratura sull’organizzazione produttiva, l’impresa doveva essere piccola ma con buoni muscoli. Doveva fare riferimento ad un numero importante di collaboratori scelti per la loro capacità di aiutarla a risolvere i suoi problemi; per renderla più performante, per gestire meglio i clienti. Il modello dominante era la lean production, la “produzione snella” motivata dal fatto che “il lupo magro corre più veloce del cane grasso”. Il massimo da perseguire sembrava, quindi, l’impresa senza fabbriche. In ogni caso, con il processo di esternalizzazione le imprese si sono separate di alcune attività per richiederle a dei fornitori esterni in funzione delle necessità. In questo processo il numero dei dipendenti è stato ridotto. Ora però la teoria “dell’impresa magra” ha subito qualche revisione perché ci si è resi conto che le imprese troppo magre rischiano l’anoressia. E, comunque, soprattutto le imprese di piccole e piccolissime dimensioni (che sono la maggioranza della struttura produttiva italiana), con rare eccezioni, hanno livelli di produttività troppo bassi e quindi non sono quasi mai in grado di competere sui mercati globali. Si riducono perciò al ruolo di sub-fornitore per una sola impresa di maggiori dimensioni (spesso la stessa nella quale il “nuovo imprenditore” era precedentemente occupato) con tutta la precarietà che questa funzione comporta.

Quanto al discorso sul lavoro che perderebbe il suo carattere penoso, essendo i lavoratori sempre meno costretti a guadagnare il pane con il “sudore della fronte”, perché i contenuti delle mansioni richiederebbero meno fatica e nello stesso tempo comporterebbero una valorizzazione, un arricchimento, una maggiore creatività delle prestazioni, bisogna – come sempre – diffidare delle generalizzazioni .

Che in una certa misura il lavoro sia soggetto a trasformazioni è sicuro. Che in alcuni casi sia anche più qualificato è più che probabile. Che esso implichi maggiore responsabilità da parte di un certo numero di operatori è anche possibile. Sebbene questo non sia affatto vero per i dipendenti di Mac Donald, per le cassiere dei grandi magazzini, per gli addetti ai call-center, come per la maggioranza dei lavoratori del settore manifatturiero. Il fatto è che la molteplicità delle forme del lavoro autorizza tutte le approssimazioni ed una estrema varietà di interpretazioni.

La diversità dell’evoluzione è tale che è sempre possibile praticare quello che potrebbe essere definito “effetto lente di ingrandimento”. Cioè scambiare il particolare per il generale. Il che succede quando si focalizzano i dettagli senza vedere le tendenze d’insieme. Il sistema produttivo è in continua evoluzione. Questo è un fatto incontestabile, che si riflette inevitabilmente sulle caratteristiche e sui contenuti del lavoro. Ma la subordinazione dei rapporti salariali e le stesse relazioni di lavoro cambiano in modo tutto sommato marginale. Molto semplicemente perché la società del lavoro da una parte e le relazioni fondate sull’ineguaglianza dall’altra, rimangono le basi dell’attività produttiva attuale. Come, tutto sommato, lo erano più o meno mezzo secolo fa.

Si dice spesso che “le società non si cambiano per decreto”. E certamente vero. Ma è altrettanto vero che nemmeno il lavoro cambia, semplicemente per compiacere qualche astrologo.

4 Morire di lavoro

Difficile anche sostenere che il lavoro sia diventato meno penoso rispetto al passato. Se infatti in generale è diminuita la fatica fisica (sostituita dall’impiego delle macchine) è aumentato lo stress, prodotto dai ritmi, dalla ripetitività, dall’attenzione richiesta. Ma anche dalle condizioni di lavoro che, malgrado i progressi fatti, comportano ancora un prezzo troppo esoso, in termini di diritti umani denegati e comunque non sempre rispettati. Lo confermano, tra l’altro, i dati relativi ai problemi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Quando gli incidenti sul lavoro sono circa un milione all’anno ed i morti più di mille, quando ogni sette ore muore un lavoratore, diventa arduo sostenere che il fondamentale diritto di una persona, ossia il diritto alla vita ed alla sicurezza di ciascuno nello svolgimento del proprio lavoro sia adeguatamente garantito. L’Italia ha da tanti anni un primato negativo in questo campo.

Negli ultimi tempi qualche progresso è stato fatto. Ma non c’è alcun dubbio che si debba fare di più e meglio. Per la semplice ragione che, malgrado tutto, l’Italia resta il paese europeo “maglia nera” per i morti sul lavoro. Le “morti bianche” sono da noi quasi il doppio della Francia ed il 30 per cento in più della Germania che però ha due terzi di occupati in più rispetto all’Italia. Da noi il lavoro uccide più della criminalità. Le vittime del lavoro sono infatti circa il doppio di quelle della criminalità; 1.170 contro 663 (nel 2007). Constatazione che ha indotto Peacereporter a scrivere al ministro della Difesa: “Soldati per strada? Meglio nei cantieri edili: perché i numeri delle morti bianche sono quelli di una vera guerra. Ed è sul lavoro che si combatte la battaglia per la sicurezza.” O a far dire al Centro studi investimenti sociali (Censis): “Gran parte dell’impegno politico degli ultimi mesi è stato assorbito dall’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini rispetto al rischio di subire crimini violenti”. Ma i dati “dimostrano una sfasatura tra la provenienza dei pericoli reali ed gli interventi concreti per fronteggiarli”.

Malgrado in dieci anni (dal 1995 al 2005) i morti sul lavoro siano diminuiti, il dato italiano (-25,5 per cento) risulta peggiore rispetto alla media di diminuzione europea (- 29,4 per cento) e sensibilmente più basso di quelli di: Danimarca (-48,8); Austria (-48,3); Germania (-45,9); Svezia (-36,7) e persino Spagna (-33,6). Va un po’ meglio il raffronto europeo per gli incidenti non mortali, ma si deve tenere conto dell’elevato numero di infortuni non denunciati nell’ambito del lavoro nero. L’Inail stima infatti che siano non meno di 200 mila all’anno.

Si deve quindi fare di più e meglio per mettere l’Italia al passo con il resto dell’Europa. Anche per la buona ragione che la tutela del lavoro e della salute, contribuendo al rendimento ed al benessere dei lavoratori, migliora la produttività e comporta risparmi significativi per l’intera economia. Basti pensare che in Italia si stima che gli incidenti sul lavoro abbiano un costo che arriva al 3 per cento del Pil. Anche se deve essere assolutamente chiaro che 3,4 morti e 2.563 lavoratori infortunati al giorno non possono essere ridotti solamente ad un problema economico. Proprio per questo si deve prestare più attenzione ai settori ed alle attività maggiormente esposte al rischio ed alle fasce più deboli del mercato del lavoro. Non a caso l’incidenza degli infortuni è particolarmente elevata tra gli immigrati, i lavoratori temporanei, i lavoratori scarsamente qualificati. A questo fine le ispezioni sui posti di lavoro costituiscono un fattore essenziale. Andrebbe perciò presa in seria considerazione la raccomandazione del Parlamento Europeo che invita gli stati nazionali a fornire agli ispettorati personale e mezzi finanziari adeguati, nella misura necessaria per disporre di un ispettore del lavoro almeno ogni 10 mila occupati. Ma anche a migliorarne la qualità del loro lavoro dotandoli di una appropriata formazione multidisciplinare. Naturalmente dovrebbe pure essere impedito agli ispettori di assolvere due parti in commedia. Cioè di esercitare contemporaneamente funzioni di vigilanza verso le aziende e nello stesso tempo assolvere il compito di “consulenti” pagati dalle stesse aziende.

Importanza fondamentale riveste poi la “prevenzione”. A questo riguardo il compito e la responsabilità dell’impresa risultano decisivi. Perché le attività di prevenzione non possono che essere svolte prevalentemente all’interno dell’azienda. Oltre tutto il monitoraggio della salute non può essere disgiunto dalla concreta attività di prevenzione. Così come la legislazione relativa alla salute e la sicurezza sul posto di lavoro andrebbe sistematicamente adattata all’evoluzione tecnologica.

Infine, per quanto riguarda la violazione delle norme di sicurezza e la repressione dei reati sarebbe opportuno prendere in considerazione le esperienze dei paesi europei. Che hanno conseguito risultati migliori dell’Italia. Nel campo penale, ad esempio, in Francia è da tempo attivo un pool di magistrati che si occupa dei reati gravi relativi alla salute ed alla sicurezza ed in Spagna è stato istituito un procuratore speciale per gli incidenti sul lavoro. Purtroppo in Italia la mancanza di strutture giudiziarie ad hoc costringe i magistrati incaricati di seguire anche le tragedie più gravi a farsi una esperienza partendo praticamente da zero. Il che, sommato alle croniche disfunzioni della giustizia, fa sì che la maggior parte dei reati relativi al mancato rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro restino “sostanzialmente impuniti”. Così che, troppo spesso, per le vittime del lavoro ottenere giustizia si riduce ad una timida e non di rado disattesa speranza.

5 – Schiavisti e schiavi.

Altra piaga del lavoro è l’occupazione in nero. Secondo l’Istat, su un totale di 24 milioni di occupati, le posizioni non regolari sono quasi 3 milioni. Nel 2005 i lavoratori irregolari sono risultati pari a 2,951 milioni. In aumento rispetto al 2004 (2,863 milioni) ed al 2003 (2,811 milioni), ma in flessione rispetto al picco del 2001 (3,28 milioni). In diminuzione quindi anche il tasso di irregolarità che è sceso dal 13,8 per cento del 2001 al 12,1 per cento del 2005. Dato quest’ultimo comunque in crescita rispetto all’11,6 per cento del 2003 ed all’11,7 per cento del 2004. Nel lavoro irregolare l’Istat fa rientrare le posizioni continuative, quelle occasionali svolte da studenti, casalinghe, o da pensionati e da stranieri non residenti, o non in regola con il permesso di soggiorno, oltre a quelle definite “plurime”. Situazione che si verifica quando al lavoro principale se ne associa un altro non dichiarato agli enti previdenziali ed al fisco. Dall’indagine Istat emerge che dal 2001 al 2005 la forbice tra lavoro regolare ed irregolare si restringe. La ragione è da attribuire alle misure di regolarizzazione degli occupati stranieri nel 2002. I cui effetti si sono protratti anche nel 2003. Anno nel quale è ripresa la crescita del lavoro nero.

Un po’ più alte risultano le valutazioni Svimez (le stime Svimez comprendono gli irregolari in senso stretto, il secondo lavoro, gli stranieri non regolari, gli occupati non dichiarati ed il lavoro occasionale in agricoltura). In effetti per la Svimez, nel 2005 in Italia, il 13,4 per cento (pari a 3,26 milioni di unità) del totale dell’ occupazione sarebbe costituito da lavoro irregolare. L’analisi territoriale del tasso di irregolarità conferma la divisione del mercato del lavoro italiano. Nel Mezzogiorno risulta infatti irregolare quasi un lavoratore su quattro (23 per cento), mentre nel Centro-Nord la quota è pari a meno della metà (10 per cento). Queste percentuali equivalgono, in valore assoluto, a 1,54 milioni di unità di lavoro irregolari nel Mezzogiorno ed a 1,76 milioni nel Centro-Nord.

Nel 2005, rispetto al 2004, nel Mezzogiorno si è registrata una leggerissima riduzione nel numero dei lavoratori irregolari (-4 mila) inferiore alla contemporanea diminuzione delle unità di lavoro regolare, con l’effetto di un ulteriore incremento del tasso di irregolarità. In sostanza, la riduzione dell’occupazione e l’incremento della quota di lavoro nero rappresentano le due facce della crisi del mercato del lavoro meridionale. Se invece si valutano i dati di medio periodo, emerge uno sconfortante fallimento dei propositi di contrastare il lavoro sommerso.

In effetti, nel periodo 1995-2005, le unità di lavoro irregolari nel Mezzogiorno hanno fatto registrare un incremento del 17,8 per cento (pari a 232 mila unità). Valore che risulta quasi doppio rispetto a quello delle unità regolari in termini assoluti e sei volte più elevato in termini percentuali. Nel Centro-Nord, invece, nello stesso periodo gli irregolari si sono ridotti di 194 mila unità (-9,9 per cento) e le unità regolari sono cresciute di 1,6 milioni di unità (11,4 per cento).

Dunque, in un contesto di crescita complessiva dell’occupazione meridionale di 364 mila unità, due terzi di tale crescita si è concentrata nella componente irregolare, la cui incidenza è cresciuta di due punti percentuali (dal 20,7 per cento del 1995 al 23 per cento del 2005). Nel stesso periodo, nel Centro-Nord il tasso di irregolarità è sceso dal 12,1 al 10 per cento. Si può quindi dire che il lavoro nero è in larga misura una questione meridionale. Diversi fattori potrebbero esserne all’origine. Tra gli altri, la crisi di buona parte del settore industriale meridionale che incoraggia la completa immersione di piccole aziende che lavorano sulla frontiera tra regolarità ed irregolarità. Non di rado in committenza con aziende emerse. Inoltre, vi è la crescita del peso di comparti come quello delle costruzioni o il permanente rilievo dei lavori stagionali agricoli, tradizionalmente caratterizzati da tassi di irregolarità molto alti. Infine, una persistente, deplorevole legittimazione sociale del sommerso, legata, da un lato, ad una crescente paura di impoverimento che giustificherebbe una integrazione dei redditi, percepiti come insufficienti, senza porsi tanti problemi circa la regolarità dei modi. Dall’altro essa è il riflesso anche di un più generale indebolimento della lotta per la legalità e della crescente indifferenza per il rispetto delle regole.

Intendiamoci. Il lavoro nero non è solo rifiuto delle regole. E’ anche e sopratutto mancanza di rispetto per i diritti umani e la dignità dei lavoratori. Infatti, nella maggior parte dei casi immigrati irregolari sono trattati alla stregua di schiavi senza diritti e senza alcun riconoscimento della dignità di persone. Sono gli schiavi del nostro tempo. Devono spezzarsi la schiena lavorando dieci/dodici ora al giorno per due – tre euro l’ora nei lavori stagionali in agricoltura (raccolta di pomodori, patate, ecc.). Cercare un rifugio per dormire in capannoni o case diroccate. Coricarsi, stremati dalla fatica, su materassi fatti spesso di qualche foglio di cartone. Una vergogna che tanti fanno finta di non vedere. Anche se in proporzione il lavoro nero, e le forme disumane di sfruttamento sono più diffuse al Sud, non si tratta certo un fenomeno che finisce al Garigliano.

Altrettanto dura infatti è la condizione dei manovali in nero impiegati nel settore delle costruzioni al Centro-Nord. Paolo Berizzi, l’ha descritta in una inchiesta per “Repubblica” dopo averla personalmente sperimentata, facendosi passare da clandestino per un certo periodo. “Da buon manovale bado solo a guadagnarmi, in nero, i miei 3 o 4 euro all’ora. Per dieci ore fanno 30-40 euro. Pagamento dopo cinquanta giorni. La prima settimana di prova spesso è gratis. Inizi in cantiere alle sette del mattino, finisci sfatto alle cinque, sei del pomeriggio. Niente documenti. Sicurezza zero. Alla fine del mese devi pure pagare la mazzetta al caporale che ti ha dato lavoro. Per mantenere il posto”. A Milano il mercato degli uomini “inizia quando il sole sta ancora sotto la linea dell’orizzonte. Alle 5 del mattino schiavi e padroni sono tutti in piazzale Lotto. Chi cerca lavoro nero e chi lo offre. I primi sciamano sul prato, o aspettano seduti sulle panchine, oppure sotto le pensiline degli autobus. I volti stropicciati dal sonno, zainetti e sporte di plastica con dentro il rancio. Gli scarponi induriti dalla calce, i camicioni larghi, gli invisibili dell’edilizia attendono l’arrivo dei caporali”. Piazzale Lotto è uno dei luoghi dove tutte le mattine all’alba si svolge la contrattazione per una giornata di lavoro in cantiere. Ma ci sono altre filiali: in piazzale Corvetto, in piazzale Maciacchini, in piazzale Loreto, alle fermate della metropolitana di Bisceglie, di Famagosta, di Inganni, della stazione Centrale. Per essere lì alle 5 gli uomini scendono dal letto anche due ore prima. Sono giovani immigrati che la fame spinge ad elemosinare un lavoro massacrante. In quei punti di concentrazione, praticamente conosciuti da tutti gli immigrati clandestini, come altri ne esistono in tutte le grandi città d’Italia, si consumano (nell’indifferenza generale) una quantità incredibile di reati contro la persona, perpetrati nei confronti di individui, essere umani, ai quali la nostra “civiltà” non sente il bisogno di riconoscere il “diritto delle persone”.

Il contratto nazionale di categoria degli edili prevede 173 ore al mese; 8 ore al giorno per 5 giorni settimanali. Agli uomini che ingaggiano, i caporali ne fanno fare 250. Sabato compreso. In compenso, non sono tutelati da niente e da nessuno. In Italia il settore edile da lavoro ad 1 milione 200 mila operai. 600 mila sono regolari o mezzi regolari (in “grigio”: su 250 ore mensili solo 80 – 100 vengono messe in busta paga), gli altri 600 mila sono in nero. Un lavoratore “regolare” per l’impresa ha un costo di 22 euro all’ora. Quando vengono impiegati lavoratori irregolari un po’ più della metà rimane all’impresa appaltatrice e subappaltante, il resto (detratti i 3 – 4 euro che percepisce il lavoratore irregolare) va al caporale. Fino a qualche anno fa il caporalato edile era appannaggio esclusivo degli italiani. Oggi è diverso. Egiziani, albanesi, rumeni, stanno riproducendo tale e quale il meccanismo dello sfruttamento. Da schiavi si sono trasformati in schiavisti.

Nel 2006 nei cantieri italiani sono morti 258 operai (dati Inail). Il 35 per cento in più rispetto al 2005. Gli infortuni sono stati 98 mila. Ma anche in questo campo il sommerso è enorme. I manovali clandestini, i “fantasmi” si fanno quasi sempre male in silenzio. Spesso persino quando perdono la vita. In larga misura l’edilizia oggi è diventata terra di predoni e di oppressi ridotti in cattività. A volte nascosti persino dopo morti. Come scrive Camilleri ne “La vampa d’agosto”: “…è caduto dall’impalcatura del terzo piano…Alla fine del lavoro non si è visto, perciò hanno pensato che se ne era già andato via. Ce ne siamo accorti il lunedì, quando il cantiere ha ripreso il lavoro…Forse, pinsò Montalbano, abbisognerebbe fari un gran monumento, come il Vittoriano a Roma dedicato al Milite Ignoto, in memoria dei lavoratori clandestini ignorati morti sul lavoro per un pezzo di pane”.

6 – Bambini che lavorano.

Ugualmente angosciante è il problema del lavoro minorile. Le immagini televisive che ci mostrano bambini di varie parti del mondo sottratti all’istruzione, alla salute, al gioco, costretti a lavorare con attrezzi fatti per un fisico adulto, vittime di forme intollerabili di sfruttamento, compreso l’esposizione ad esalazioni nocive, il trasporto di carichi troppo pesanti, lunghi orari di lavoro, possono indurci a pensare che il lavoro minorile sia una questione che riguarda solo i paesi in via di sviluppo. In realtà, anche se con una proporzione comprensibilmente diversa tra paesi ricchi e paesi poveri, lo sfruttamento del lavoro minorile riguarda tutto il mondo. Il fenomeno dipende principalmente dalla povertà e dalla bassa scolarizzazione. Fattori che si ritrovano anche in paesi industrializzati. In Italia lo sfruttamento lavorativo dei minori ha subito negli anni una significativa diminuzione in parallelo con lo sviluppo industriale. Il fenomeno è infatti maggiormente esteso nei paesi in cui l’agricoltura costituisce la principale forma di sostentamento. L’Organizzazione internazionale del lavoro ritiene che, a livello mondiale, il fenomeno coinvolga 218 milioni di minori il 70 per cento dei quali occupati in agricoltura (dove rappresentano circa un terzo dell’occupazione del settore). Sicché ogni giorno nel mondo 132 milioni di bambini tra i 6 ed i 14 anni sono costretti a lavorare nei campi, in condizioni quasi sempre molto dure e rischiose per la loro salute per l’esposizione a pesticidi tossici.

In Italia il lavoro minorile è regolato dalla legge 977 (del 1977) aggiornata con l’allungamento dell’obbligo scolastico. Sono inoltre state adottate le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro. La numero 138 (sull’età minima dei lavoratori) e la numero 182 (sulla tutela dei minori contro il loro impiego in attività ad alto rischio per la salute).

Per valutare l’entità del fenomeno il primo problema è quello dei numeri. Le indagini e le stime si susseguono, ma la forchetta dei dati rimane piuttosto ampia. Le ultime stime variano da 400/500 mila a 900 mila unità. Gli analisti sono abbastanza concordi nel ritenere che il fenomeno sia consolidato, malgrado negli ultimi tre anni si sarebbe verificato qualche segnale di regressione nel numero dei minori occupati. Regressione che avrebbe comprensibilmente inciso solo marginalmente, o per nulla, su alcune comunità di immigrati clandestini. Dal che si deduce che gli interventi davvero efficaci dovrebbero riguardare innanzi tutto l’istruzione e l’inclusione sociale, su cui evidentemente non si fa abbastanza. Per quanto riguarda i settori produttivi a guidare la classifica dei minori occupati (secondo il Censis) sarebbero il comparto agricolo e quello dell’artigianato (rispettivamente con il 28,3 e 22,1 per cento), seguiti dal terziario, commercio e ristorazione (con il 17,3 e 17,9 per cento).

Il fenomeno del lavoro minorile, anche per cercare di creare le condizioni del suo superamento, va analizzato sia sotto l’aspetto quantitativo, sia soprattutto sul versante qualitativo. In definitiva, oltre a domandarci dove i bambini lavorano, occorre chiederci perché lavorano. Altro accorgimento importante – in tutte le indagini dei fenomeni ai margini della legalità – è l’assunzione “critica” dei dati forniti dalle istituzioni che li rilevano o li stimano. Sia per le sue caratteristiche di lavoro prevalentemente sommerso, sia per la disomogeneità dei dati, sia infine perché non tutti i lavori che coinvolgono i minori sono pregiudizievoli del loro sviluppo fisico, culturale, sociale ed affettivo.

L’analisi qualitativa mette in evidenza un dato: la povertà è il comune denominatore. Anche se occorre porre l’attenzione sul fatto che il lavoro minorile è, al tempo stesso, conseguenza ed anche causa di povertà sociale ed individuale. Sono, inoltre da considerare tutte le forme peggiori ed odiose di sfruttamento dei minori che hanno legami con la criminalità. Per intenderci: i lavori forzati, la schiavitù, il traffico dei minori, la prostituzione, la pornografia, i bambini soldato, la coazione all’accattonaggio.

Perché nel mondo c’è un così elevato numero di minori che lavorano? Come già ricordato, lo stato di povertà incide. In generale, si tratta di una situazione di povertà che va oltre il contingente. Che può anche essere prodotto da uno shok familiare come la perdita di un membro attivo, la perdita di un raccolto. Oppure il minore che rimane solo a causa delle guerre o dell’Aids e deve provvedere al proprio sostentamento. Naturalmente pesa anche il contesto socio-culturale. I genitori poco istruiti in un ambiente culturalmente povero sottostimano il ruolo della scuola considerata una perdita di tempo, anche perché “non insegna un mestiere”. Non è inoltre da sottovalutare una forma di percezione della povertà legata al consumismo, il quale induce a forme di vita dispendiose per l’acquisto di beni di consumo voluttuario per “stare al passo” con i consumi degli altri. In questi casi il ragazzo deve contribuire lavorando, apparentemente al sostegno della famiglia, sostanzialmente a modalità di consumo imitative ed effimere. E’ evidente che mentre i primi aspetti sono presenti soprattutto nei paesi poveri, gli ultimi riguardano direttamente la nostra realtà.

Sul versante della domanda di lavoro è bene diffidare dalle “narrazioni” che addebitano soprattutto alle avidità delle multinazionali un criminoso utilizzo di manodopera minorile. Casi di questo genere si sono verificati. Ma in termini assoluti sono abbastanza marginali. Per il semplice fatto che le multinazionali stanno particolarmente attente a non avere ricadute negative per la loro immagine. Più pesante è invece il ruolo delle aziende subappaltanti nazionali che per guadagnare non vanno tanto per il sottile e sfruttano sia la manodopera minorile che il lavoro irregolare. Le aziende più coinvolte nello sfruttamento dei minori, di norma, non sono quindi le grandi aziende regolari, quanto piuttosto le piccole e medie aziende, marginali, irregolari, con bassi investimenti di capitali, con bassa tecnologia, con alta intensità di manodopera. E’ evidente che i minori rappresentano una manodopera che costa poco, con scarsa consapevolezza dei diritti e comunque con pressoché nessuna possibilità di farli valere.

Secondo l’ultimo rapporto sul tema (2006), tra il 2000 ed il 2004 il numero dei lavoratori minori a livello mondiale sarebbe sceso dell’11 per cento, passando da 246 milioni a 218 milioni. Sulla base di questi risultati l’Organizzazione internazionale del lavoro si è data l’obiettivo di eliminare, entro il 2016, le peggiori forme di lavoro minorile. Obiettivo ambizioso. Che non sarà sufficiente proclamare. Per diventare credibile richiede infatti anche un riesame critico delle strategie di contrasto fin qui adottate. Nel senso che il problema difficilmente può essere risolto se ci si limita a promulgare divieti. Occorre piuttosto far emergere, sostenere, controllare, limitare, impedire le forme più dannose e pericolose, di quella che a volte è una delle uniche risorse di vita.

Per quanto invece riguarda in particolare la situazione italiana occorre chiarire meglio cosa si debba intendere per lavoro minorile. Tenuto conto dell’allungamento dell’età per l’obbligo scolastico è discutibile che si debba considerare lavoro minorile l’effettuazione di “lavoretti occasionali” che non risultano in contrasto con una diligente attuazione del programma scolastico. D’altra parte è piuttosto curioso che siano consentite prestazioni di bambini nella pubblicità ed in generale nello spettacolo e sia invece considerato lavoro minorile (perciò sfruttamento e quindi vietato) l’aiuto di un’ora o due la settimana, o durante le vacanze estive, che un ragazzo in età scolare può dare alla attività familiare. Una disciplina più ispirata al buon senso potrebbe essere maggiormente utile. E, presumibilmente, anche meno contraddetta.

7 – Donne e lavoro

L’occupazione femminile è uno dei punti critici della situazione del lavoro in Italia. Le cifre parlano da sole. Le donne che lavorano da noi sono solo il 46,6 per cento, oltre 12 punti in meno rispetto all’Europa a 27. Una enormità. In Danimarca l’occupazione femminile arriva al 73,4 per cento. Nel Regno Unito raggiunge il 65 per cento. In Germania il 63 per cento. In Francia il 60 per cento. Anche la Spagna e la Grecia fanno meglio di noi, rispettivamente con il 54 ed il 47,5 per cento. Secondo uno studio della Banca d’Italia, una maggiore parità tra maschi e femmine sul mercato del lavoro potrebbe risollevare l’economia italiana dalla anemia cronica che la affligge. Questo perlomeno sulla carta. Se dovesse accadere, ovvero se il tasso di occupazione femminile dovesse salire a livello di quello maschile (obiettivo per ora assai lontano), il Paese potrebbe contare su una cospicua fetta di ricchezza in più. Per restare solo alla dimensione economica, che non è però l’unica, il Pil (vale a dire il benessere), a produttività invariata, crescerebbe addirittura del 17,5 per cento. Cioè circa 260 miliardi di euro. Che corrispondono, euro più euro meno, a venti Finanziarie della stessa consistenza di quelle varate per il triennio 2009-2011. Sarebbe un miracolo. Un soccorso femminile in grado di fare da stampella all’economia malata, ma anche da straordinario volano all’occupazione complessiva portandola in linea con il resto dell’Europa. Con la parità ci sarebbero circa 5 milioni di occupate in più. E poiché sarebbero concentrate soprattutto nel Mezzogiorno verrebbero meno le due Italie che oggi esistono per quanto riguarda l’occupazione femminile. Ma non solo.

Secondo stime di alcuni addetti ai lavori, ogni 100 donne che entrano nel mercato del lavoro, si creerebbero 15 nuovi posti di lavoro nel settore dei servizi (dall’assistenza ai bambini, agli anziani, fino alle attività domestiche in senso stretto) in precedenza non retribuiti, perché gravavano sulle spalle delle neo-assunte. Insomma ci sarebbe pure un “effetto moltiplicatore”, come lo definiscono gli esperti.

Ma anche se non si arrivasse ad un bilanciamento perfetto tra occupazione maschile e femminile, sarebbe un prodigio se le donne riuscissero soltanto a risalire la china raggiungendo un onorevole tasso di occupazione del 60 per cento. Pure in questo caso i benefici per il Pil sarebbero di tutto rispetto, con una aggiunta del 9,2 per cento. Sarebbe infine un importante passo in avanti se l’occupazione femminile nel Sud riuscisse a raggiungere i livelli del Nord (55,3 per cento) perché in questo caso il Pil nazionale farebbe registrare un aumento del 5,8 per cento.

Il primo problema, dunque, è che le donne italiane lavorano meno fuori casa rispetto a quanto avviene nel resto dell’Europa. Per di più quando lo fanno sono pagate meno ed hanno minori possibilità di carriera.

L’aspetto singolare è che assumendo una donna spesso una azienda “risparmia”. Secondo un rapporto Unioncamere (del 2007) la differenza fra lo stipendio medio maschile e quello femminile è di 4.000 euro. Si passa, infatti, dai 28.000 euro degli uomini ai 24.100 delle donne. Con uno scarto del 16 per cento. E’ un dato che combina elementi di varia natura: la presenza minima di donne ai massimi livelli della dirigenza e la loro maggiore concentrazione nelle qualifiche e mansioni meno pagate. Ovviamente, nei contratti le distinzioni di sesso non sono consentite. Ma capita assai spesso che a parità di ruoli ad una donna sia attribuito un livello di inquadramento inferiore. Oppure succede, sempre a parità di lavoro svolto, che la sua carriera rimanga bloccata, o avanzi molto, molto più lentamente rispetto a quella dei colleghi maschi.

Questa distinzione è giustamente criticata dalle donne, ma non fa bene nemmeno all’economia. Perché quanto più la paga è bassa tanto più difficile diventa per una donna con figli lavorare fuori casa. Considerato che per farlo ha bisogno di “servizi”. Purtroppo inadeguatamente coperti dal pubblico. Per poterlo fare deve quindi ricorrere al privato impegnando buona parte del suo salario. Senza contare gli altri disagi, come quando i bambini si ammalano, o gli asili chiudono. Ma se l’altra “metà del cielo” non esce dalle mura domestiche perché, tutto sommato, “non conviene” anche l’economia finisce per soffrirne. Perché senza una maggiore occupazione delle donne l’Italia non può crescere al ritmo degli altri paesi europei.

Uno dei problemi, o forse il principale, che influisce sul basso tasso di occupazione femminile è dunque la cura dei figli. Cura che in Italia rimane ancora largamente affidata alle madri. Infatti, sono davvero pochi, solo l’8 per cento, (Istat, 2007) i padri che usufruiscono del congedo parentale nei primi due anni di vita del bambino. La difficoltà di conciliare lavoro e famiglia rimane quindi un problema essenzialmente femminile. La bassa elasticità di entrata ed uscita dal mercato del lavoro e le rigidità nell’orario di lavoro sono fra gli aspetti più critici. In effetti le donne con figli hanno il 46 per cento di probabilità di uscire dal mercato del lavoro, contro il 6 per cento delle donne nubili senza figli (secondo un lavoro di Del Boca del 2007). La maggior parte delle madri costrette a lasciare il lavoro vorrebbe tornare a lavorare in futuro, ma solo meno della metà riuscirà effettivamente a farlo. E quasi sempre con una posizione lavorativa ed una retribuzione inferiore.

Rispetto all’indagine Istat del 2002 si avverte qualche piccolo segnale di miglioramento. E’ in aumento il numero delle madri che (soprattutto al Nord e nel settore privato) ricorrono al part-time. Si riduce, seppure di poco (dal 20 per cento del 2002 al 18,4 per cento nel 2005), la percentuale di donne occupate prima della gravidanza che non lavorano più dopo la nascita del figlio. Ma per cambiare significativamente il corso delle cose occorre ben altro. Occorrono sicuramente più “servizi” per l’infanzia e la famiglia. Tuttavia, particolarmente nel Mezzogiorno dove il problema è più grave, deve essere accresciuta la domanda di lavoro femminile. In assenza della quale, anche una maggiore quantità e migliore qualità di servizi, non risulterebbe risolutiva.

8 – I salari sono rimasti al palo.

Il 9 luglio 2008, all’annuale assemblea dell’Abi, il Governatore della Banca d’Italia comunica ai partecipanti che: “i salari e gli stipendi sono fermi a quindici anni fa”. L’annuncio lascia di stucco i banchieri, gli economisti, gli industriali ed i politici presenti. Coglie sicuramente meno di sorpresa operai ed impiegati che da tempo fanno sempre più fatica ad arrivare alla quarta settimana. Soprattutto quelli che hanno una famiglia con figli. I figli, si sa, sono una benedizione. Una gioia imparagonabile. Ma nel caso delle famiglie italiane quasi sempre costituiscono purtroppo anche un fattore di impoverimento. A certificarlo è l’Istat che, all’inizio di gennaio 2008, ha presentato l’indagine sui redditi e le condizioni di vita in Italia (2005-2006). I dati parlano da soli. Il 50 per cento delle famiglie italiane vive con meno di 1.900 euro al mese. Per l’esattezza 1.872 euro. Leggermente più alto è il reddito medio, 2.311 euro al mese. Ma in questo caso le medie sono quelle di cui parla Trilussa. Perché, in effetti, la maggioranza delle famiglie sta al di sotto della media. La distribuzione del reddito è “fortemente asimmetrica” ed a giudizio dell’Istat provoca un “livello di disuguaglianza di entità non trascurabile”.

Utilizzando il reddito equivalente (ottenuto impiegando una scala di parametri che tiene conto della diversa composizione delle famiglie) si possono suddividere le famiglie in cinque gruppi. Il primo gruppo è costituito dal 20 per cento delle famiglie con reddito più basso. L’ultimo è composto dal 20 per cento con il reddito più alto. Nei tre gruppi centrali ci sono le altre famiglie distribuite in ordine di reddito crescente. Ebbene, il 20 per cento delle famiglie che costituiscono il primo gruppo percepiscono solo il 7 per cento del reddito totale. Mentre il 20 per cento delle famiglie del primo gruppo si appropriano di circa il 40 per cento del reddito totale. Esattamente il 39,9 per cento. Quasi sei volte il reddito delle famiglie appartenenti al primo gruppo. Se si accorpano i primi due gruppi e si confrontano con gli ultimi due, si può avere una idea dei problemi della distribuzione del reddito in Italia. Infatti, i primi due gruppi a reddito più basso (pari al 40 per cento delle famiglie italiane) si sono dovuti accontentare del 19,8 per cento del reddito, mentre gli ultimi due gruppi, quelli a reddito più elevato, si sono portati a casa il 63 per cento del reddito totale.

Tradotto vuol dire che la maggior parte del reddito prodotto si è concentrato nelle tasche di pochi. Non a caso il 2006 ed il 2007 si sono confermati come anni d’oro per gli stipendi dei dirigenti delle imprese italiane. Oltre 40 top-manager (rispetto ai 27 del 2005) hanno chiuso l’anno con una busta paga superiore ai 3 milioni. In sostanza, ciascuno di loro ha guadagnato circa 200 volte la retribuzione corrisposta alle maggioranza dei lavoratori. Non male! Considerata la predica sulla necessità di sacrifici per fronteggiare le difficoltà economiche che quotidianamente viene rivolta ai lavoratori dipendenti.

In ogni caso, resta il fatto, confermato dai dati Istat ed Eurostat che, per quanto riguarda le disuguaglianze nella distribuzione del reddito, l’Italia si colloca in una delle posizioni peggiori in Europa. Seguita soltanto da Grecia e Portogallo. La disuguaglianza tra i redditi delle famiglie aumenta poi proprio nelle aree del Paese dove reddito ed occupazione sono più in sofferenza. Come si dice: “piove sempre sul bagnato”. Così al primo posto troviamo la Calabria, seguita da Sicilia e da Campania. Mentre i livelli di disuguaglianza più bassa si registrano nel Trentino, in Valle d’Aosta e nella Venezia Giulia. Tra le famiglie più in difficoltà ci sono ovviamente quelle in cui entra un solo salario. Infatti, oltre la metà di queste famiglie guadagna meno di 1.185 euro al mese. All’opposto, naturalmente, le famiglie dove lavorano in tre. La maggior parte di queste dispongono ogni mese da 3.500 euro in su. Percepiscono meno gli anziani soli (la metà di loro rimane al di sotto di 920 euro al mese). Formalmente guadagnano di più le famiglie con figli (2.696 euro) di quelle senza (1.882 euro). Ma le prime devono, ovviamente, sostenere spese assai più elevate. Infatti, le famiglie con figli sono quelle che in termini generali stanno peggio di quelle senza. Non a caso il 40,5 per cento delle coppie con un figlio, il 44 per cento di quelle con due figli ed il 64 per cento di quelle con tre o più figli, appartengono ai due gruppi che stanno in basso nella scala di distribuzione del reddito.

Sono tutti più o meno d’accordo sul fatto che quando la ricchezza prodotta non viene ridistribuita equamente si provoca ingiustizia sociale. Probabilmente c’è meno consenso in ordine al fatto che questa circostanza danneggia anche l’intera economia. Negli ultimi cinque anni in Italia profitti e rendite sono aumentati con tassi annui tre volte superiori ai salari. I privati possiedono una ricchezza immobiliare e finanziaria pari a 9 volte il Pil. Il doppio della media europea. Contemporaneamente il debito pubblico è il più alto d’Europa. Secondo la Banca d’Italia il 10 per cento delle famiglie possiede oggi il 45 per cento della ricchezza totale. Era il 41 per cento dieci anni fa. Un indicatore di redistribuzione alla rovescia: 4 punti di ricchezza totale sono infatti passati dai poveri ai ricchi. Nel frattempo il potere d’acquisto è peggiorato. Sempre secondo Banca d’Italia (Indagine sui bilanci delle famiglie) nel 2006 ad un lavoratore dipendente occorrevano 12 anni di lavoro per acquistare una casa di 100 mq. Nel 1995 per acquistare lo stesso appartamento bastavano 8 anni e 5 mesi. Nel giro di un decennio, il potere d’acquisto dei salari per un bene primario come la casa si è quindi ridotto del 43 per cento. Ma la riduzione del potere d’acquisto dei salari non si è limitata alla casa. Ha prodotto un calo generalizzato dei consumi e, poiché i consumi interni concorrono per il 70 per cento alla formazione del Pil, questo spiega una crescita economica ormai da anni più lenta rispetto alla media europea. Così che nella graduatoria europea siamo, al tempo stesso, il Paese con maggiori disuguaglianze nella distribuzione del reddito e con minori ritmi di crescita. Secondo un certo numero di economisti non esisterebbe una correlazione diretta tra alte disuguaglianze e bassa crescita. Tuttavia non si può non riflettere su un dato di fatto. I quattro paesi scandinavi (Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia) nella graduatoria mondiale occupano i primi quattro posti nell’eguaglianza sociale e sono tra i primi sei nel reddito per abitante. Perciò, il meno che si possa dire è che se pure si può pensare che l’eguaglianza sociale non sia una causa certa del successo economico, è altrettanto certo che, quanto meno, non ne costituisce assolutamente un limite.

Al contrario, in Italia la crescita langue (da anni siamo agli ultimi posti in Europa), profitti e rendite si sono accaparrate una quota sempre più consistente di reddito. Anche per il lavoro autonomo le cose non sono andate affatto male. Da tempo, più o meno tutti, (tranne il Fisco) hanno sempre ritenuto che i lavoratori autonomi fossero più ricchi dei dipendenti. Ora è arrivata la conferma ufficiale. L’indagine campionaria della Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie italiane nel 2006 ha fotografato le differenze. Nel periodo 2000-2006 i salari dei dipendenti sono rimasti al palo. La variazione, infatti, (al netto dell’inflazione) è stata di appena lo 0,96 per cento. Gli autonomi hanno invece beneficiato di un incremento del 13,9 per cento. Se si traducono questi valori in termini nominali, la “forbice” va dal 18,1 per i dipendenti al 32,2 per cento degli autonomi. Insomma, i costi derivanti dalle difficoltà economiche e per l’aggiustamento del bilancio pubblico sono stati sostanzialmente posti a carico del lavoro dipendente. Senza significative variazioni, nel tempo, dei differenziali settoriali e territoriali.

In effetti, la prima indagine sui i salari di fatto di tutto il settore privato effettuata in Italia (a cura di Andrea Brandolini) conferma che l’indice Gini (che misura le disuguaglianze) nell’ultimo decennio è rimasto sostanzialmente stabile. Sono naturalmente rimaste inalterate anche le differenze territoriali preesistenti. Al punto che qui, come si è già osservato a proposito dell’occupazione femminile, la disparità tra Sud e Centro-Nord mette in evidenza l’esistenza di due Paesi diversi. Nella sostanza, dunque, tutto è rimasto fermo. Sono rimaste immutate le differenze territoriali, così come in generale sono rimasti fermi i salari.

Sulle cause dell’arretramento del potere d’acquisto dei salari e sul come rimediarvi, si è sviluppato da tempo un dibattito politico- mediatico. Tanto effervescente quanto inconcludente. Circa le cause. L’argomento più gettonato è che in un contesto di globalizzazione, cioè di sempre più agguerrita competizione internazionale, non è possibile aumentare i salari perché i nostri prodotti finirebbero irrimediabilmente fuori mercato. Le ragioni invocate a sostegno di questa tesi sono diverse, ma quelle fondamentali, al dunque, risultano due. La prima è che il costo del lavoro in Italia (soprattutto per il peso elevato di tasse e contributi) sarebbe maggiore che in altri paesi. La seconda è che la produttività sarebbe troppo bassa. In definitiva, i lavoratori italiani sono pagati poco per la semplice ragione che lavorano meno.

Ma andiamo con ordine. Nella classifica del costo del lavoro per i paesi Ocse (calcolato in dollari, a parità di potere d’acquisto) l’Italia si colloca nella parte bassa della graduatoria. Graduatoria che è guidata dalla Germania, seguita da: Belgio, Austria, Inghilterra, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Francia, Svezia, Svizzera, Giappone, Corea del Sud, Finlandia, Stati Uniti, Grecia, Australia, Danimarca, Canada, Islanda. E finalmente arriva l’Italia. Nessuno dei paesi che le stanno dietro sembra in grado di impensierirla sui mercati mondiali. L’apparato produttivo italiano soffre di diversi problemi (scarsi investimenti, scarsa ricerca ed innovazione, un numero eccessivo di piccole e piccolissime imprese, una burocrazia pubblica tanto invadente quanto inefficiente, ecc.) ma assai meno per il costo del lavoro. Le conferme non mancano. Ad esempio, nel settore dell’abbigliamento l’Italia non è famosa soltanto per i marchi Armani, Gucci, Versace e compagnia bella, ma anche per marche che di italiano non hanno niente, come: Burberry, Acquascutum, Paul Smith, Pringle ed altre, che sono da tempo sinonimo di eleganza classica, di understatement che non passa mai di moda. Non è che ci siano state acquisizioni segrete di cui nessuno ha saputo nulla. E’ avvenuto semplicemente che le più importanti marche di abbigliamento inglese hanno deciso di trasferire la produzione dei loro capi nel nostro paese. Perché l’Italia, con costi mediamente inferiori di un terzo al Regno Unito, rappresenta un indiscutibile vantaggio. In più possono contare su un altro vantaggio: l’etichetta made in Italy nel mondo rappresenta una garanzia di qualità non inferiore, o persino superiore, al vecchio made in Britain. Ma non è solo nel settore dell’abbigliamento che l’industria italiana riesce a competere sui mercati internazionali. Basta dare una occhiata alle esportazioni. Non a caso, del resto, l’indice Tpi (Trade performance index, elaborato da Uncatad e Wto) colloca l’industria italiana al secondo posto nel mondo, subito dopo la Germania, tra quelle che vanno meglio sui mercati internazionali.

E veniamo alla produttività. “Il nodo della produttività non si scioglie da più di dieci anni. Nonostante le difficoltà interpretative causate da un quadro statistico in movimento, anche negli ultimi due anni si conferma un divario nella dinamica della produttività rispetto ai nostri principali concorrenti”. E’ quanto ha dichiarato il Governatore della Banca d’Italia nelle considerazioni finali del 2008. In effetti è ciò che si deduce dal dato generale. Il suo fondamento non sembra però essere indiscutibile.

Intanto, come può la produttività essere andata male se le imprese sono andate bene. In particolare sui mercati internazionali? Ovviamente non si tratta di tutte le imprese. Perché molte si stanno ancora ristrutturando ed altre, com’è inevitabile, scompaiono facendo spazio a realtà più solide e strutturate. Il rapporto Mediobanca 2008 (relativo a 2.020 medie e grandi imprese) fornisce un dato interessante. Fra il 1998 ed il 2007 si è verificato un aumento di produttività del 19 per cento. Tenuto conto di prezzi e salari, esso ha comportato un margine di 11,5 punti che è andato ad accrescere la loro competitività (o la loro redditività). Certo, quello che si è verificato nelle imprese medio-grandi non può avere un valore generale. Sul dato complessivo pesano sicuramente fattori strutturali. A cominciare dall’inefficienza della pubblica amministrazione. Inefficienza che non può essere mediaticamente spiegata denunciando l’esistenza di “fannulloni”.

Che nella P.A. ci siano dipendenti che “ci marciano” è più che probabile. Ma la denuncia moralistica dei “fannulloni” equivale alla caccia agli “Untori” del sedicesimo secolo. Non risolve i mali veri. In compenso ne aggiunge di immaginari. Non è un caso, del resto, che i provvedimenti disciplinari, inclusa la risoluzione del rapporto di lavoro, adottati nell’ultimo anno (da quando cioè è stata attivata la campagna per la “bonifica” del pubblico impiego) corrispondono esattamente alla media degli anni precedenti. Il Ministro incaricato esibisce però con orgoglio la sua medaglia: i giorni di assenza per “malattia” sono drasticamente diminuiti. Ma questo trofeo, ai fini dell’efficienza della Pubblica Amministrazione, non significa molto. In effetti, astrattamente parlando, è ovvio che un dipendente pubblico può non fare nulla perché invece di andare a lavorare resta a casa, ma può ugualmente non fare nulla anche recandosi diligentemente in ufficio. I manuali di organizzazione aziendale sono pieni di esempi. Resta per altro il fatto che sulle cause dell’inefficienza della pubblica amministrazione pesano diversi e ben più consistenti fattori. Non ultimo dei quali il fatto che le risorse umane sono spesso distribuite in maniera scriteriata. Capita infatti che ci siano numerosi addetti dove servono poco, o addirittura non servono più, mentre mancano dove servirebbero. Ma soprattutto ha a che fare con la peculiare cultura della pubblica amministrazione. Dove ciò che conta è “la conformità della decisione alla norma”. Con la conseguenza che il risultato diventa irrilevante. Ha pure a che fare con irrisolti problemi strutturali. A cominciare dalla capacità di: portare la scuola e l’università all’altezza degli altri paesi avanzati; di adeguare le infrastrutture; di assicurare, nei fatti, la certezza e l’efficacia del diritto semplificando il quadro legislativo e facendo funzionare la macchina della giustizia; di garantire davvero la legalità e la sicurezza. Insomma, per migliorare l’efficienza del sistema, il settore pubblico dovrebbe sentirsi prioritariamente impegnato ad accompagnare la ristrutturazione dell’economia, dedicando un particolare impegno ad agire per migliorare soprattutto i propri ambiti di competenza.

C’è, infine, il problema al quale ha accennato il governatore della Banca d’Italia quando, a proposito di misurazione della produttività, ha parlato di “difficoltà interpretative causate da un quadro statistico in movimento”. Le statistiche vanno sicuramente migliorate. Ma, forse, va anche aggiornata l’idea di produttività. In passato la nozione era abbastanza chiara. Essa consisteva, infatti, nel rapporto tra il numero di oggetti prodotti ed il lavoro necessario per realizzarli. Con il tempo questa nozione si è rivelata confusa. Il volume di produzione non appare più un criterio sufficiente. La qualità, l’innovazione, la diversità, che sono diventati essenziali, sono assai male misurabili tanto a livello macro che micro-economico. Al denominatore la situazione è diventata altrettanto fluida. La prestazione è sempre di meno la somma di operazioni individuali e della loro efficacia. Essa dipende soprattutto da aspetti sistemici e dalle relazioni tra gli individui. Persino nel caso del lavoro non particolarmente qualificato come quello delle cassiere del supermercato. Ben inteso la velocità alla quelle esse lavorano è importante e misurabile, ma l’aspetto relazionale del loro lavoro costituisce pure una parte essenziale della loro prestazione. Pur tuttavia esso non è misurabile. Nell’industria la buona utilizzazione del capitale e dunque l’affidabilità di utensili tecnologici complessi e fragili sono sempre più determinanti. Ma come rendere i macchinari più affidabili? Qui non è la somma del lavoro degli individui che conta, ma la qualità e la pertinenza delle comunicazioni intrecciate intorno al sistema produttivo. Ora, la qualità del sistema di comunicazioni interne non è facilmente misurabile. Ci si accorge quando non funziona dai danni che si producono. Mentre è difficile, se non impossibile, ridurre a quantità un elemento essenzialmente qualitativo. Insomma, come tante altre cose, anche la nozione di produttività ha bisogno di qualche aggiornamento. Probabilmente non solo statistico.

9 – Il “Nuovo modello contrattuale”

Se le diagnosi suscitano perplessità, nemmeno alcuni dei rimedi escogitati appaiono particolarmente convincenti. La recessione che ha investito l’economa mondiale è grave ed allarmante. Grave, per i costi umani e sociali che ha già prodotto e per quelli che si preannunciano. Allarmante, perché nessuno (tra i responsabili delle politiche economiche e tra i cosiddetti esperti) l’aveva prevista, così come nessuno sa dire con certezza in che modo si riuscirà ad uscirne. La sola opinione che incomincia a farsi strada è che non si può lasciare fare ai mercati. Non si può cioè continuare a fare finta di credere che i mercati siano “efficienti”. In effetti, anche i seguaci più bigotti della scuola economica liberista hanno dovuto prendere atto che, se si lascia fare ai mercati, il rischio è che si passi da un eccesso ad un altro. Con il risultato di aumentare i guai invece che diminuirli. Si capisce perciò perché, iIn un contesto segnato anche da “ravvedimenti”, abbia preso vigore il dibattito sulle regole. Per altro non esente da strabismo. Con un occhio che ride agli omaggi rituali al “libero commercio mondiale” ed uno che piange per dissimulare il protezionismo nazionale.

Purtroppo l’Italia non ha alcun significativo ruolo nel dibattito su come “regolare” l’economia mondiale. Sarà forse anche per questo che, governo e parti sociali hanno deciso di dedicare tempo ed energie a discutere delle regole per il funzionamento delle “relazioni sociali”.

In questo quadro, per buona parte dello scorso anno e fino all’inizio del 2009, si sono perciò applicati alla questione di come realizzare un “nuovo modello contrattuale”. Ovviamente i “modelli” (inclusi quelli contrattuali) sono sempre il prodotto della storia ed è quindi naturale che possano cambiare (o comunque venire aggiornati) con il mutare del contesto storico. Il problema è avere chiaro perché si cambia. In sostanza si tratta di capire e far capire qual’é il risultato che, con il cambiamento ipotizzato, si intenderebbe perseguire.

In soastanza sarebbe stato utile non ignorare che una delle questioni principali dell’Italia deriva dal fatto che la quota di reddito destinata al lavoro dipendente è in flessione ormai da troppi anni. La presa d’atto relativa avrebbe perciò dovuto spingere al perseguimento di un riequilibrio delle politiche redistributive. Esigenza ancora più urgente, tenuto conto della situazione di recessione che tende ad aggravare ulteriormente i termini del problema. La ragione per questa scelta è abbastanza semplice da capire. La recessione rischia infatti di avvitarsi producendo un periodo non breve di stagnazione (quanto è successo al Giappone, rimasto in recessione per una dozzina d’anni avrebbe dovuto indurre a qualche riflessione) se, al rallentamento della economia reale, si sommasse una ulteriore caduta della domanda. Caduta che potrebbe essere causata: sia da una progressiva perdita di posti di lavoro, che da salari insufficienti per consentire a molti lavoratori di riuscire a tirare la fine del mese.

Quiandi la cosa che sorprende è che, malgrado fossero già ben presenti seri elementi di preoccupazione, si sia ritenuto preferibile occuparsi d’altro. E’ infatti proseguita e cresciuta l’attività di esplorazione alla ricerca di un “nuovo modello contrattuale”. Sul punto, come hanno ampiamente riferito le cronache, il 22 gennaio 2009 Governo, Confindustria, Cisl ed Uil hanno raggiunto. una intesa dalla quale, con varie motivazioni, si è invece dissociata la Cgil. Tra le ragioni della dissociazione un certo rilievo è stato dato a quella sottolineata dalla Cgil che con il nuovo sistema i lavoratori perderebbero oltre 300 Euro all’anno. La Cisl ha sostenuto, al contrario, che proprio grazie al nuovo sistema i lavoratori avrebbero invece guadagnato 600 Euro all’anno. Trattandosi di calcoli ipotetici, potrebbero persino avere ragione entrambi. Ma questo contenzioso non può offuscare i dubbi e le considerazioni critiche sull’intesa.

Innanzi tutto, quello sulla riforma della contrattazione è essenzialmente un accordo procedurale. E poiché esso si è concluso senza l’adesione del sindacato più rappresentativo (che verosimilmente non si sentirà vincolato all’osservanza delle procedure definite da altri) nessuno è in grado di prefigurare, con ragionevole certezza, cosa potrà avvenire nel concreto della sua applicazione. Il risultato potrebbe essere addirittura opposto a quello atteso dai contraenti, Nel senso che, invece di contribuire a razionalizzare e proceduralizzare il conflitto, potrebbe renderlo ancora più imprevedibile ed ingovernabile. Tuttavia. Anche prescindendo dalle dispute tecnico-giuridico che potrebbero delinearsi, già da ora si profilano difficoltà politiche su cui sarebbe bene riflettere.

Stando alle dichiarazioni dei ministri Sacconi e Brunetta si potrebbe essere indotti a pensare che il Governo non sia rimasto particolarmente dispiaciuto della dissociazione della Cgil. L’impressione infatti è che una parte del Governo (o, forse, tutto?) abbia ritenuto che un sindacato diviso consenta di procedere più speditamente, con meno intoppi, nella realizzazione del proprio programma.

Quale che sia il giudizio in ordine al programma, o anche solo alle intenzioni del Governo, una simile opinione appare abbastanza avventata. Non fosse altro perché siamo nel pieno di una crisi che il Governo sta affrontando alla cieca, senza bussola ed i cui costi sociali saranno sicuramente pesanti e presenteranno perciò notevoli difficoltà di assorbimento.

Si tratta di una valutazione che, non a caso, ha spinto il nuovo presidente degli Stati Uniti ad operare una scelta esattamente opposta. Infatti, le prime tre mosse del neopresidente Obama sono state quelle : di nominare ministro del Lavoro Hilda Solis (considerata da tutti il ministro più pro-labour mai designato dal 1930); di presentare al Congresso l‘Employee Free Act, per favorire l’adesione alle organizzazioni sindacali ed una profonda riorganizzazione del mercato del lavoro americano. Infine di sostenere pubblicamente che “Non sono i lavoratori il problema, perché semmai essi sono parte della soluzione”. E per sostenere più efficacemente questa convinzione ha fatto pervenire ai sindacati americani un messaggio chiaro: “E’ necessaria l’unità sindacale”. Convinto che la sua Amministrazione potrà essere aiutata a raggiungere risultati positivi per l’economia e per il lavoro solo potendo interloquire con un movimento sindacale unito, piuttosto che con organizzazioni concorrenti. Le due maggiori confederazioni, la storica Afl-Cio e la dissidente Change To Win, hanno prontamente raccolto la sollecitazione ed hanno subito iniziato gli incontri per rilanciare, nel segno dell’unità, il lavoro organizzato negli Usa.

Naturalmente Berlusconi non è Obama e Sacconi non è Hilda Solis. La differenza si vede a occhio nudo. Tant’è vero che, mentre il presidente americano pragmaticamente ritiene necessario il massimo di coesione sociale per cercare di arginare una crisi che ha pochi precedenti, i governanti italiani sembrano più interessati ad accreditarsi come gli ultimi epigoni dell’ideologia reganiana. Il tempo è galantuomo e si vedrà chi avrà avuto ragione.